IMDB 7.9・IN MOVIES 7.5・「ワンダーウーマン」原題:Wonder Woman・2017年8月25日(金)日本公開

ワンダーウーマン、一周したヒロイン像

ワンダー・ウーマンは正々堂々とした、昔かたぎのヒロインです。ここ数年のダークヒーローたちの屈折した背景や暗さとは正反対。時代は繰り返し、ファッションと同様にヒーロー(ヒロイン)像も一周する頃なのかもしれません。

強さよりもまず純粋さがあるワンダー・ウーマン。ジャスティス・リーグの中で彼女にだけ異質なものを感じてしまうのは、女性である事だけでなく、そんな純粋さがダークヒーローたちの心情と対局にあるからでしょう。

「我こそは、アマゾネスの女王ダイアナ、、、」という、いわゆる名乗りも古典的なヒーローらしいものです。テーマ曲との相乗効果はまるで水戸黄門。あえて、わかりきったベタな方法論を、高いクォリティで楽しめてしまうのがこの映画の魅力です。

脚本の内容も分かり易く、ここぞという場面で繰り出されるアクションは新しいアトラクションのごとく刺激的、お姫さまの恋愛物語や、愛と正義の物語も適度に饒舌です。味も量も申し分のないフルコース料理のようで、嗚呼、これがハリウッド、これがアメリカ映画のたのしさなんだなぁと実感できる作品です。かつてのグラディエーターやキングダム・オブ・ヘブンの頃のリドリー・スコット作品のようなパワーがあります。

ガル・ガドットのワンダーウーマン

ガル・ガドットのワンダーウーマンには、オードリー・ヘプバーン(特にローマの休日)、ディズニーや宮崎アニメのお姫さまたち(例えばアナ雪やナウシカ)に通じるような超・純粋な正義感と、おおらかな慈愛の心、幼ささえ感じられる無心の笑顔、加えて無国籍でエキゾティックな容貌とハスキー・ヴォイス(例えば最近SupremeのフォトTシャツにもなったりしているシャーデーを彷彿させます)に時代の寵児たるディーヴァの輝きを感じます。ですから訛りのある英語もかえって好印象。今の老若男女にとって、考えられる限りの魅力が全部入りです。

ワンダーウーマンの歴史を駆け足で

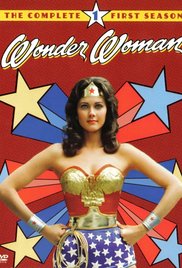

ワンダーウーマンの実写映画とテレビシリーズの歴史をほんのちょっと画像で振りかえってみましょう。

1970年代のアメコミ・ヒロインは、当初ナショナリズムを強く感じさせるアメリカ星条旗を意識したデザインでしたが、次第にあか抜けて、無国籍な人類愛にまで昇華していったのが伺えます。

1974年 キャシー・リー・クロスビー。その辺にいる普通の人みたいです?

1975年 リンダ・カーター。ワンダーウーマンといえばこの人。お星さまバーンっ!

2011年 エイドリアンヌ・パリッキ。サーカスの猛獣つかい?

2013年 リリア・ヴァンダービルト。3分のショートフィルム。一気に垢抜けました。

ワンダー・ウーマンのテーマに時代をみる

女王さまの物語り

ダイアナ(ガル・ガドット)は女性だけの島アマゾネスの女王。美しく優しい姫さまです。彼女が島を出る事は、彼女の第二の人生がはじまること。

うぶな王女さまがイギリスで経験する初めてのものたち。男女が手をつないで歩くこと、赤ん坊に駆け寄ったり、アイスクリームの味に感動したり、回転ドアにぶつかるおちゃめさ。このあたりの表現は(戦闘シーン以外で)この映画の最良のシーンです。

それはまるで未開の部族を都会に連れてきて生活させるテレビ番組の様でもあり、我々はそこに彼女の純粋さを見、我々が失っていたもの、ついつい忘れてしまっているものを再確認するのです。

そして戦場。腕力の無敵さは、愛を信じる事の無敵さの象徴でもあります。ですから、絶対に負ける事はありません。とてもわかりやすい図式ですが、ワンダーウーマンはそれを正面切って描き切った女王さまの物語なのです。

パティ・ジェンキンス

監督のパティ・ジェンキンスは女性です。衝撃という形容詞がぴったりだった、シャーリーズ・セロンの「モンスター」(2003年)を監督した後、妊娠により一時遠のいていながらも、次に手掛ける長編映画がどんなものなのか、ずっと話題にされ続けていた人です。元々ワンダーウーマンは女性差別撤廃の象徴でもあり、無敵の女性が主人公であればこそ、パティ・ジェンキンスの抜擢は充分納得できるもので、(自分の子どもをある程度育て上げたあと、)一気に上り詰めた感にはなみなみならぬものがあります。

アマゾネス達の中でクリス・パインが尋問される場の巨大オブジェは、ジョージア・オキーフ(1920年代以降、女性運動の時代の自立した女性画家として有名)のオブジェを彷彿とさせます。

今回のワンダーウーマンのテーマ

今回の「ワンダー・ウーマン」のテーマはつぎのようなものです。

「女性にとって男性は価値がある生き物とは思えない。が、人間には「愛」という概念があり、相手が誠実であれば女性は男性を愛してしまうかもしれない。そして、その"愛を信じる事"は価値があることである。」

「全ての人間の心にはダークサイドがあり、それに負けないためには愛が必要である。」

一見、美しいテーマです。が、「愛を信じる」のはいいとして、結局は「人間には価値がない場合も多い」とも言っているわけです。

映画の中で戦いの神アレスはこう言います。「人間は弱く、残忍で利己的だと歴史が語っている」「彼等は醜く憎悪に満ちている」と。なかなか痛烈で、しかも事実。映画の中では悪役ですが、人間を客観視出来る神の立場であり、たとえば人間にとっての疫病ウィルスがそうであるように、「害がある種族は絶滅させればいい」という考えです。

実は、同時期に公開されている「エイリアン・コヴェナント」でもかぎりなく同様のテーマで人類の是非を問います。結末については映画のジャンルの違いが出ますが、争いの絶えない人類が今後も存続し続ける価値がある種なのか?あるならその価値とは何なのだ?という投げかけは(つい最近の映画「メッセージ」も含め)不思議と共通しています。これら共通した未来への危惧意識は、大雑把ながらも時代の臭覚みたいなものを象徴しているのではないかと思えてなりません。

おまけ:いくつかの備忘録

- エンドロールでキャプテン・ウィリアム・T・ジェンキンスに捧ぐというクレジットがあります。監督のパティ・ジェンキンスの父は第一次大戦で有名なイギリス軍のパイロットだったのです。映画の中のクリス・パインの役柄は、実際のお父さんを反映している面も大きいことでしょう。

- マル博士(Dr.ポイズン)は、オペラ座の怪人(ジェラルド・バトラー版)とは正反対の部位のフェイス・マスクです。特に意味はなさそうなのですがなんだか興味深いので。

- アマゾネス島の撮影は、南イタリア、ギリシア遺跡の残る街、バジリカータ州のマテラ(Basilicata、Matera)とプーリア州のアンドリア市郊外カステル・デル・モンテで行われました。マテラの旧市街は趣き深く、カステル・デル・モンテは、アントン・コービンとジョージ・クルーニー渾身のこだわり映画『ラスト・ターゲット』の舞台でもありました。

関連リンク集

映画のセットと衣装デザイン、スケッチ、ストーリーボード等、英語ながら充実の解説本。

無国籍でエキゾティックな容貌とハスキー・ヴォイス繋がり

愛は人間を救えるのか?この本ではそれを具体的に肯定しています。(「ワンダーウーマン」とは直接関係ありません)